Stadtgeschichte München

Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal

Straßen - Umgebungssuche

Erstnennung: 1964 | Stadtbezirk: 13. Bogenhausen - Oberföhring | Entfernung: 0.17 |

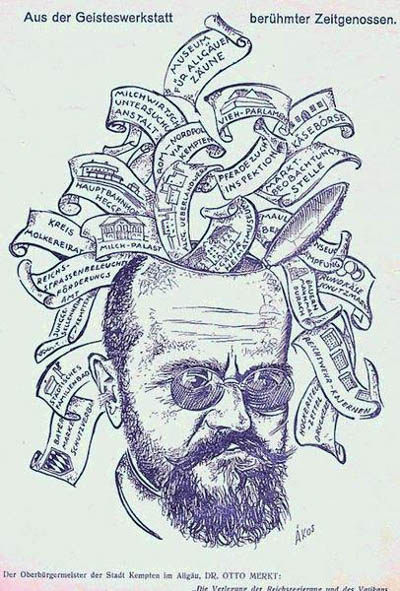

Otto Merkt (* 26. Juli 1877 in Kempten (Allgäu); † 23. März 1951 ebenda) war ein deutscher Kommunalpolitiker und Heimatforscher. Er war 23 Jahre lang, von 1919 bis 1942, Bürgermeister von Kempten und 25 Jahre lang Präsident des Kreistags Schwaben und Neuburg bzw. des Bezirksverbands Schwaben. Auf ihn geht die Einrichtung des Amtes des Heimatpflegers zurück.

Merkt wurde am 26. Juli 1877 in Kempten geboren. Seine Eltern waren der Bezirkstierarzt Ferdinand Merkt und dessen Frau Emma. Ferdinand Merkt war überzeugtes Mitglied der Altkatholischen Kirche und ein Anhänger des im Allgäu traditionell starken Nationalliberalismus. Zu dieser Herkunft hat sich Merkt immer wieder bekannt, sie hat ihn stark geprägt.

Merkt war zeitlebens nicht nur Kommunalpolitiker, sondern auch ehrenamtlich in der Heimatpflege engagiert. Er gehörte zu den profiliertesten Vertretern der Heimatschutzbewegung in Bayerisch-Schwaben. Insbesondere das Allgäu und Kemptens Zentralstellung in dieser Region lagen ihm am Herzen. Bereits seit 1903 sammelte Merkt alle erreichbare Literatur über das Allgäu und publizierte seine Sammelergebnisse von 1911 bis 1949, häufig mit Rezensionen von seiner Hand, in der Schriftenreihe Neuere Allgäuer Literatur. Seit 1920 hatte er den Vorsitz des Historischen Vereins Allgäu inne, der heute den Namen Heimatverein Kempten trägt.

Erstnennung: 1978 | Stadtbezirk: 13. Bogenhausen - Oberföhring | Entfernung: 0.22 |

Adolf Hieber (* 15. März 1898 in München; † 25. Dezember 1977 ebenda) war ein Musikalienhändler und Musikverleger sowie Zweiter Bürgermeister der Stadt München. Er war Mitglied der Bayernpartei.

Adolf Hieber lernte seinen Beruf in der Musikalienhandlung seines Vaters Max Hieber und setzte sich früh für die Belange der Branche ein. Unter dem Naziregime bewies er politischen Mut. Er verkaufte seine Verlagsrechte an dem Badenweiler-Marsch von Georg Fürst, weil der Marsch zu Adolf Hitlers Lieblingsstücken gehörte und bei vielen offiziellen Anlässen gespielt wurde. Hieber wollte mit seinem gutgehenden Verlagswerk als Gegner des Naziregimes nichts mehr zu tun haben.

Während des Zweiten Weltkriegs gehörte Hieber dem Vorstand der Sortimenterkammer, einem Gremium der Reichsmusikkammer, an. 1945 wurde er verpflichtet, eine Stadtwehr zu leiten und entkam damit der Einberufung zum Militär. Kurz vor Kriegsende wurde ihm befohlen, sämtliche Isarbrücken sprengen zu lassen, um die anrückenden amerikanischen Truppen zu bremsen. Er widersetzte sich nicht nur dem Befehl der SA/SS unter höchster Lebensgefahr, sondern ließ sogar die Sprengköpfe unter den Brücken heimlich wieder entfernen.

Nach der Kapitulation ergriff Hieber mit einigen Kollegen die Initiative und kümmerte sich als „Arbeitsausschuss für den Bayerischen Buchhandel“ um die „Überprüfung, Säuberung und Reorganisation des gesamten Verlagsgeschäfts und aller Sparten des Buchhandels“. Er präsentierte sich als erwiesener Hitler-Gegner und wurde zum selbstlosen Helfer der Besatzungsmacht bei der Demokratisierung des kulturellen Lebens.

1956 wurde er mit überzeugender Mehrheit zum Zweiten Bürgermeister der Stadt München gewählt. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Vertretung der Stadt beim Orlando di Lasso-Festakt, der unter offizieller Beteiligung des Staates und der Kirche stattfand. Im gleichen Jahr wurde er außerdem zweiter Vorsitzender des Bayerischen Einzelhandelsverbandes.

Erstnennung: 1964 | Stadtbezirk: 13. Bogenhausen - Oberföhring | Entfernung: 0.35 |

Wilhelm Weigand (* 13. März 1862 in Gissigheim, Baden; † 20. Dezember 1949 in München; gebürtig Wilhelm Schnarrenberger) war ein deutscher Dichter und Schriftsteller.

Er wurde geboren als Wilhelm Schnarrenberger, nahm jedoch am 2. Mai 1888 den Geburtsnamen seiner Großmutter an, bei der er seit 1863 aufgewachsen war.

Weigand studierte Romanistik, Kunstgeschichte und Philosophie in Brüssel, Paris und Berlin. 1889 heiratete er Thora Hermann, war dadurch materiell abgesichert und lebte seitdem in München. 1904 war er Mitbegründer der Süddeutschen Monatshefte.

Weigands Werke sind der Epoche der Neuromantik und des Realismus zuzuordnen.

Erstnennung: 1964 | Stadtbezirk: 13. Bogenhausen - Oberföhring | Entfernung: 0.40 |

Hans Küfner (* 17. Juni 1871 in Glotzdorf; † 24. Februar 1935 in München) war ein deutscher Politiker.

Hans Küfner wurde als Sohn eines evangelischen Privatiers geboren. Er besuchte das humanistische Gymnasium in Bayreuth. Er war Einjährig-Freiwilliger beim Königlich Bayerischen Infanterie-Regiment „König Viktor Emanuel III. von Italien“ Nr. 19, studierte Rechtswissenschaft an der Universität Erlangen. 1891 wurde er Mitglied des Corps Baruthia. Er absolvierte ein Praktikum in Passau und übte kurzfristig den Beruf des Rechtsanwalts in Augsburg aus.

Geheimrat Küfner war promovierter Jurist und stand der Stadt Weißenburg in Bayern von 1898 bis 1905 als 1. Bürgermeister vor. Als Kandidat der Nationalliberalen Partei wurde er 1905 für den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in die Kammer der Abgeordneten (Bayern) gewählt. Zum 1. Januar 1906 erfolgte seine Berufung zum ersten rechtskundigen und hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Kaiserslautern, der er bis 1918 vorstand, unterbrochen von der Ableistung seines Militärdienstes. 1913 wurde er ebenfalls der erste Oberbürgermeister dieser Stadt. Von 1918 bis 1934 war er 2. Bürgermeister und Kulturreferent der Stadt München.

Erstnennung: 1983 | Stadtbezirk: 13. Bogenhausen - Johanneskirchen | Entfernung: 0.44 |

Wolfgang Borchert (* 20. Mai 1921 in Hamburg; † 20. November 1947 in Basel) war ein deutscher Schriftsteller. Sein schmales Werk von Kurzgeschichten, Gedichten und einem Theaterstück machte Borchert nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem der bekanntesten Autoren der Trümmerliteratur. Mit seinem Heimkehrerdrama Draußen vor der Tür konnten sich in der Nachkriegszeit weite Teile des deutschen Publikums identifizieren. Kurzgeschichten wie Das Brot, An diesem Dienstag oder Nachts schlafen die Ratten doch wurden als musterhafte Beispiele ihrer Gattung häufige Schullektüre. Der Vortrag der pazifistischen Mahnung Dann gibt es nur eins! begleitete viele Friedenskundgebungen.

Borcherts Einfluss auf andere Schriftsteller begann mit seiner Bedeutung für die Gruppe 47. Noch im November 1947 hatte Hans Werner Richter, ohne Kenntnis der schweren Krankheit Borcherts, ihn zur zweiten Tagung der jungen Autorengruppe eingeladen. Alfred Andersch bezeichnete die komplette Ausrichtung der frühen Gruppe 47 als „Borchertismus“, und er führte weiter aus: „Zweifellos war in den Hungerjahren, die dem Zweiten Weltkrieg folgten, ein Stil, wie ihn Wolfgang Borchert einmalig und endgültig geprägt hat, bei den meisten Schriftstellern, die damals zu schreiben begannen, in nuce vorhanden.“ Heinrich Böll bekannte sich im Nachwort zur Taschenbuchausgabe von Draußen vor der Tür zu Wolfgang Borchert, der in seinen Texten ausdrückte, „was die Toten des Krieges, zu denen er gehört, nicht mehr sagen konnten“.

Erstnennung: 1980 | Stadtbezirk: 13. Bogenhausen - Oberföhring | Entfernung: 0.48 |

Heinrich Rudolf Constanz Laube (* 18. September 1806 in Sprottau; † 1. August 1884 in Wien) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Theaterleiter sowie Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung.

Im Juni 1832 ging Laube nach Leipzig, und Ende desselben Jahres bestellte man ihn als Redakteur der Zeitung für die elegante Welt. In dieser Zeitschrift artikulierte er immer öfter seine politische Meinung, u. a. auch seine Begeisterung für die Jungdeutschen. Im Sommer 1833 unternahm er zusammen mit dem jungdeutschen Schriftsteller Karl Gutzkow eine Reise nach Italien, welche später in den Reiseskizzen thematisiert wurde. Da sich Laube in dieser Zeit gerade in seinen Essays immer politischer äußerte, beschloss im Frühjahr 1834 die sächsische Regierung Laubes Ausweisung aus Dresden. Mit dem neben Gutzkow als Wortführer des Jungen Deutschland geltenden Ludolf Wienbarg schloss Laube Freundschaft. Am 26. Juli wurde er in Berlin verhaftet. Im September 1834 kam es zur Anklage wegen burschenschaftlicher Umtriebe und Anstiftung zur Unzufriedenheit gegen den Deutschen Bund. Erst Ende April 1835 wurde er aus der Untersuchungshaft entlassen. Als Aufenthaltsort wurde Laube Naumburg zugewiesen und eine dauernde polizeiliche Überwachung angeordnet. Richard Wagner wurde von Laubes Schicksal in dieser Zeit stark mitgenommen.

Erstnennung: 1962 | Stadtbezirk: 13. Bogenhausen - Oberföhring | Entfernung: 0.49 |

Pflegerbauerstraße: Pflegerbauer, Hofname in Oberföhring. Der ursprüngliche, später im Volksmund abgeänderte Name lautete „Baupflegerhof", weil der Hof im 16. Jhdt. der Sitz des bischöflichen Baupflegers des Freisinger Amtes Föhring war. *1962

1965 - Baureferat

Erstnennung: 1964 | Stadtbezirk: 13. Bogenhausen - Johanneskirchen | Entfernung: 0.49 |

Regina Ullmann, auch Rega genannt (* 14. Dezember 1884 in St. Gallen, Schweiz; † 6. Januar 1961 in Ebersberg, Oberbayern), war eine österreichisch-schweizerische Dichterin und Erzählerin.

Unverheiratet, ohne erlernten Beruf, zeitweise an schweren Depressionen leidend, an ihrer eigenen Mutter hängend, wurde sie – von ihren Lesungen abgesehen – erst mit ihrem (ersten) Erzählband Die Landstraße allmählich bekannt. Dank der Vermittlung durch Rilke erhielt sie die nötigen finanziellen Zuwendungen, zuerst von ihrem Verleger Anton Kippenberg, später von Schweizer Mäzenen und katholischen Hilfswerken. Um 1920 lernte sie weitere Dichterkollegen kennen: Thomas Mann, Robert Musil, Max Pulver und Albert Steffen, dann 1923 Carl Jacob Burckhardt.

1936 musste sie, aus dem Schutzverband Deutscher Schriftsteller ausgeschlossen, Deutschland verlassen und kehrte über mehrere Stationen in der Schweiz, in Österreich und Italien 1938 nach St. Gallen zurück. Dort lebte sie bis kurz vor ihrem Tod in einem katholischen Pflegeheim. 1950 erhielt sie das Schweizer Bürgerrecht.

Nach dem Krieg erfuhr Regina Ullmann eine gewisse Anerkennung als Schriftstellerin: 1949 wurde sie als außerordentliches Mitglied in die Bayerische Akademie der Schönen Künste aufgenommen. Im selben Jahr erschien ein Beitrag zu ihr und ihrem Werk in einem Band der Schweizer Büchergilde Gutenberg über Schweizer Dichterinnen, 1954 ein Eintrag im Lexikon der Frau sowie von ihren Freunden ein Buch zum 70. Geburtstag. Ihre Heimatstadt St. Gallen verlieh ihr im selben Jahr den Kulturpreis. Seit 1955 war sie Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.

Ihre letzten Lebensmonate verbrachte Ullmann unter der Obhut ihrer Tochter Camilla. Sie starb am Dreikönigstag 1961 im bayrischen Ebersberg und wurde in Feldkirchen bei München begraben.